大木 慎平,本多 剛

日本指圧専門学校 専任教員

Second Report on Volunteer Shiatsu at Rekisen Marathon: Survey Report

Shinpei Oki, Tsuyoshi Honda

Abstract : On November 27th, 2016, volunteer shiatsu therapists treated 40 runners at the Forty-Second Rekisen Marathon. Thirty-eight of the runners answered a post-race survey asking them about the areas where they felt fatigue or pain and how their level of general fatigue changed before and after shiatsu treatment.

The most common areas that people complained of fatigue or pain were, in descending order, the lower legs, the thighs, and the shoulders. Thirty-six out of 38 runners reported a decrease in general fatigue.

Keywords: shiatsu, sports, volunteer, survey, marathon

I.はじめに

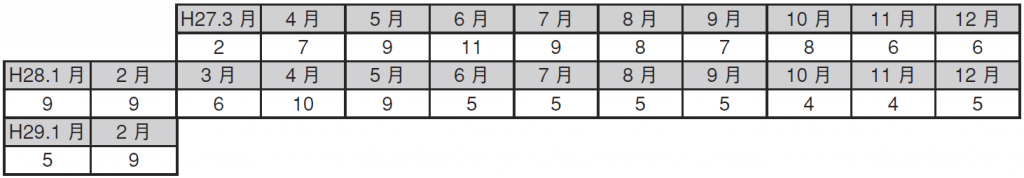

文京区青少年対策礫川地区委員会主催の第42回礫川マラソンが平成28年11月27日に開催された。

日本指圧専門学校は、地域に根づいた学校としてこの大会に協賛し、レースを終えたランナーに対して本校学生が指圧施術をするボランティアを毎年行っている。

前年に小松ら1)によりランナーのレース後の不調部位や、指圧によりどの程度改善するかなどのアンケート調査が行われているが、本年も引き続きレース後の礫川マラソン出場者に対し、アンケート調査を実施した。

本年は新たに日本指圧学会によって作成されたアンケートを用い、痛みや疲労を感じる部位と、全身の疲労度合いの指圧施術前後の変化を調査したので報告する。

Ⅱ.方法

日時 :平成28年11月27日(日)

場所 :日本指圧専門学校 第三実技室

施術者:日本指圧専門学校学生1~3年生

(すべての施術者は浪越式基本指圧の全身操作2)を習得している)

対象 :第42回礫川マラソン参加者中、競技終了後にボランティア指圧を受け、かつアンケートに回答した者(40名)

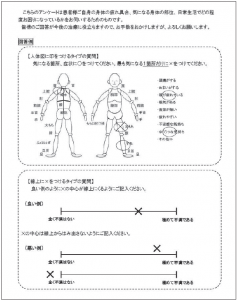

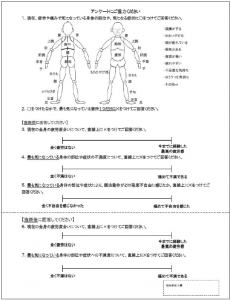

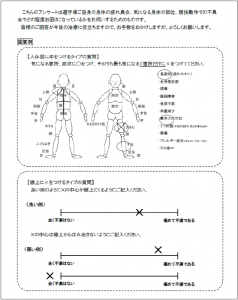

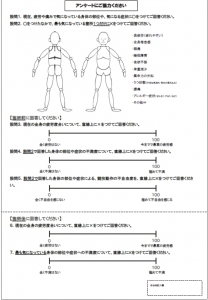

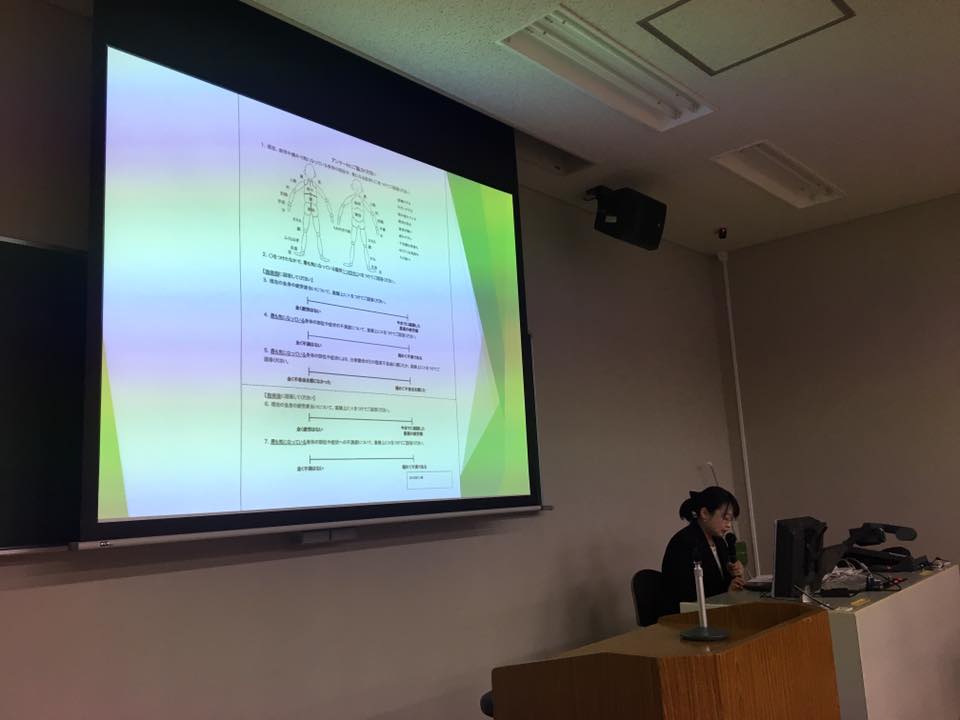

使用したアンケート用紙は平成28年度日本指圧学会冬季学術講習会の「日本指圧学会作成の評価表に関する報告(日本指圧専門学校教員大木慎平)」で発表されたものを用いた(図1、2)。指圧施術前に施術者より対象へアンケートの記入方法を説明し、アンケートの設問1~5までを回答してもらった。その後、ランナーの不調を訴える部位に応じた浪越式基本指圧を15~30分の時間内に施術し、その直後にアンケートの設問6~7までを回答してもらった。施術前後のVASの結果の比較は対応のあるt検定を行い、危険率は5%に設定した。

なお、今回のアンケート結果の解析は、設問2、4、5、7で有効回答が十分に得られなかったため、設問1、3、6でのみ行った。

Ⅲ.結果

アンケートに回答した40名のうち、設問1、3、6の有効回答数は38名だった。

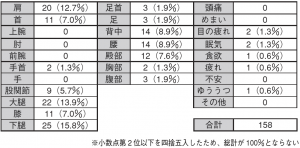

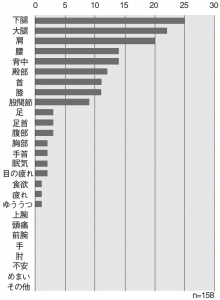

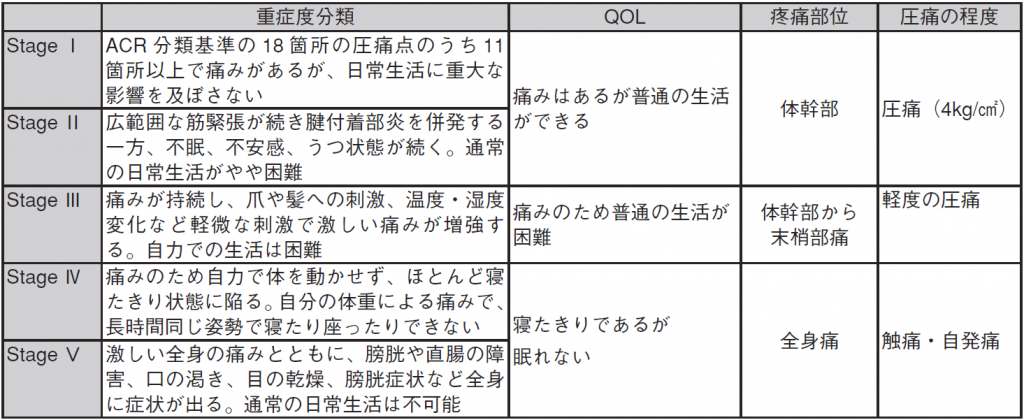

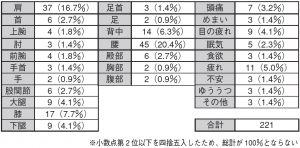

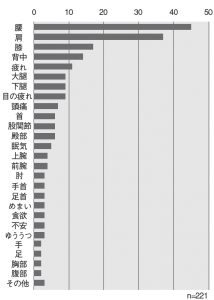

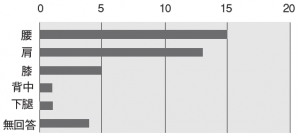

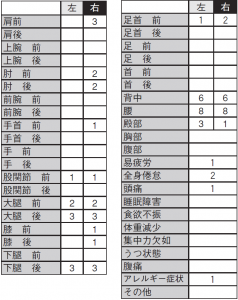

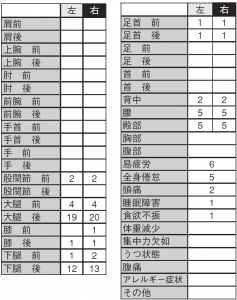

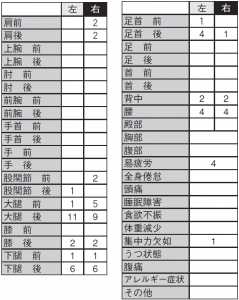

・設問1…疲労や痛みで気になっている身体の部位、気になっている症状

疲労及び痛む部位で最も多い回答は第1位が下腿(15.8%)、第2位が大腿(13.9%)、第3位が肩(12.7%)、第4位が腰・背中(8.9%)、第5位が殿部(7.6%)となった(表1、図3)。また、設問1は複数回答可のため、合計回答数は158箇所だった。

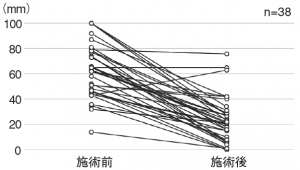

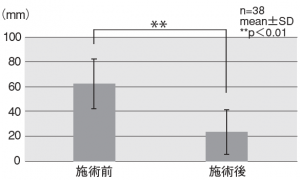

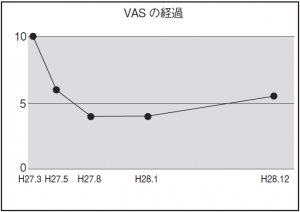

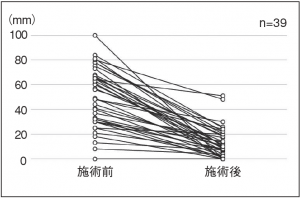

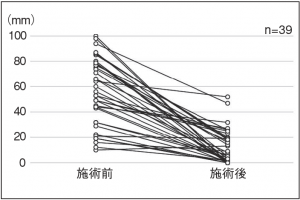

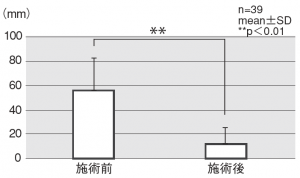

・設問3、6…全身の疲労度合い

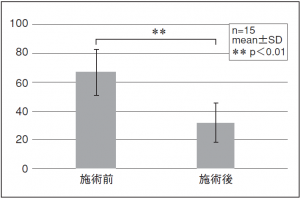

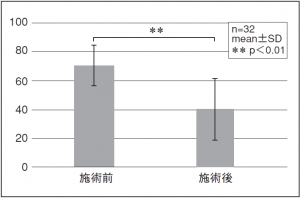

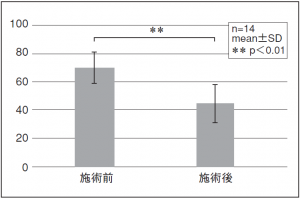

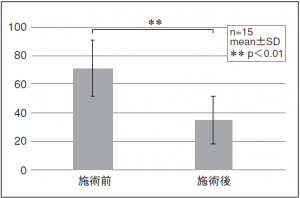

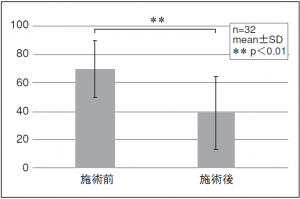

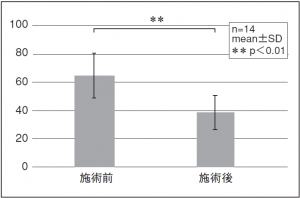

全身の疲労度合いのVASは、減少が36名、増加が1名、変化なしが1名だった(図4)。平均は、施術前が62.18±19.88(mean±SD)、施術後が23.21±17.83で(図5)、施術前後で有意な低下が認められた(p<0.01)。

Ⅳ.考察

・疲労や痛みを自覚する部位について

前年の小松らの調査1)では疲労及び痛む部位で多かった回答は大腿・下腿が上位を占めたが、本年においても下腿が1位、大腿が2位と同様の傾向を示した。前住らは市民マラソン中に沿道で救護対象となったランナーの症状は、膝の関節痛、筋肉痛、こむら返りといった下肢痛や下肢痙攣が最も多かったことを報告しており3)4)、長距離走では足部や膝関節に繰り返し掛かる衝撃により下腿・大腿部の筋にストレスが蓄積し、障害へとつながっていくものと推察される。本大会には小中学生から中高年まで様々な年齢層の市民が参加しており、マラソンの練度にも幅があったためこれらの報告と同様の傾向を示したものと考えられる。

目を引くのは3~4位を肩・腰・背中と体幹部が占めた点だが、2011年と2012年の東京夢舞マラソンで行われた衞藤らの同様の調査5)6)でも、腰痛の有訴率は3位と比較的高い割合を占めており、マラソンと腰痛の関連性を窺わせる結果となっている。マラソンによる腰痛の原因は様々あると思われるが、下肢の筋緊張が先行することで、ハムストリングスや大殿筋などの股関節伸筋群の過緊張により生じる骨盤前傾制限や、大腿四頭筋・腸腰筋・大腿筋膜張筋などの股関節屈筋群の過緊張により生じる骨盤後傾制限なども一つの要因として考えられる。また、厚生労働省は有訴者率の多い症状として、腰痛が男性で1位、女性で2位、肩こりが女性で1位、男性で2位であることを報告している7)。そのため、そもそも我が国においては腰痛や肩こりを有する割合が非常に高く、もともと腰痛・肩こりを日常的に有していたか、長距離のマラソンにより、素因として有していたそれらの症状がより増強され、今回のアンケートの結果に反映されたのではないかと推察される。

・全身の疲労度合いについて

指圧施術前後の疲労度は、前年の小松らの報告1)とほぼ同様に約95%の被験者で改善がみられた。この結果は、競技直後のマラソンランナーに対する指圧によるケアの有用性を支持するものと考える。ただし、有害事象として1名においてVASの数値の増加がみられた。これはレース直後の疲労した筋に対して指圧が過剰刺激となってしまい、いわゆる「もみ返し」が生じてしまったケースと推察される。有害事象の発現を防ぐためにも、コンディショニングに際しては競技者の反応を十分に観察し、刺激量について細心の注意を払う必要があると考える。

・アンケートの運用について

今回は、日本指圧学会作成のアンケート用紙を使用した初めての調査となったが、現場での運用から様々な問題点が表出する結果となった。まず、人体図に印をつける設問1、2だが、印を文字につけるのか絵につけるのかわかりづらいとの声が多く聞かれたほか、字が細かすぎて判読できない、設問2があることにそもそも気づかないというケースも多くみられた。これらは設問2の有効回答の少なさに反映されていると推察されるので、一目で判別できるように図の簡略化、フォントサイズの調整などが望まれる。また、一般に想像される治療院などでの臨床現場では、既存のアンケートでも有効な回答が得られると予想されるが、競技終了直後の興奮・疲労状態にある選手に対しては記入方法の説明が十分に理解されなかったり、設問が細かすぎる可能性がある。そのため、ボランティアやスポーツ現場など、慌ただしい環境で使用するアンケートについては別に設ける必要性も考えられる。

上記の点を改善点とし、より有用なアンケートの作成を次回の課題としたい。

Ⅴ.結論

第42回礫川マラソン出場ランナーに対して指圧施術とアンケートを行い、40名中38名で有効回答が得られた。38名中、36名で施術前後の疲労及び痛みのVASに改善がみられた。また、疲労及び痛みを感じる部位で最も多い回答は下腿だった。

参考文献

1)小松京介,本多剛,大木慎平 他:礫川マラソン指圧ボランティアアンケート報告,日本指圧学会誌5,p.24-27,2016

2)石塚寛:指圧療法学改訂第1版②,p.78-126,国際医学出版,東京,2016

3)前住智也,田中秀治,徳永尊彦 他:市民マラソンにおける沿道での要救護者の傾向と体制整備の条件,日臨救医誌11,p.224

4)前住智也,田中秀治:マラソンにおける脱水時の経口補水液(OS-1®)の効果に関する検討,国士舘大学体育研究所報28,p.65-69,2009

5)衞藤友親,宮下雅俊,石塚洋之 他:東京夢舞マラソン指圧ボランティアアンケート報告,日本指圧学会誌1,p.31-34,2012

6)衞藤友親,永井努,石塚洋之:東京夢舞マラソン指圧ボランティアアンケート報告(第2報),日本指圧学会誌2,p.37-40,2013

7)厚生労働省HP:平成25年国民生活基礎調査の概況,2013

【要旨】

礫川マラソン指圧ボランティアアンケート報告(第2報)

大木 慎平,本多 剛

平成28年11月27日開催の第42回礫川マラソンに指圧ボランティアとして参加し、レースを終えたランナーに対し、痛みや疲労を感じる部位と、全身の疲労度合いの指圧施術前後の変化をアンケート用紙を用いて調査した。指圧を受けた40名のうち、アンケートの有効回答数は38名だった。

その結果、痛みや疲労を感じる部位で最も多かったのは下腿、大腿、肩の順となった。また、全身の疲労度合いは38名中36名で改善がみられた。

キーワード:指圧、スポーツ、ボランティア、アンケート、マラソン