Effectiveness of shiatsu against concomitant edema with diabetes,

hyperlipidemia and hypertension: a case report

Nobuyuki Mitudome*

Abstract :The number of elder patients with diabetes, hyperlipidemia and hypertension has been demonstrating an upward trend especially in recent years. This case, a 81 year old female patient, was diagnosed with diabetes, hyperlipidemia and hypertension, and she has been on medication since then. These diseases have been stabilized by medication. Meanwhile, edema of lower extremities was gradually getting prominent. Aiming at ease of the edema, she has been continuously treated by shiatsu since July, 2011. As a result, the treatment has been providing symptomatic relief. This is a case report indicating that continuous shiatsu treatment may contribute to ease and prevent edema.

I.はじめに

浮腫とは、毛細血管内腔から皮下組織内に間質液が過剰に貯留した状態のことをいい、おもに全身性浮腫と局所性浮腫に大別される。

全身性浮腫は、おもに心臓、腎臓、肝臓などの内臓疾患や甲状腺ホルモンの分泌異常、その他リウマチや膠原病、アレルギー、薬剤などによって生じ、左右対称にむくみが出現する。局所性浮腫は、おもに静脈およびリンパ管の輸送経路に障害が起きるために生じ、左右非対称に出現する。

現代医学的アプローチとして、全身性疾患(心臓、腎臓、肝臓など)が原因であれば、専門の医師による原因疾患の治療を優先することが必要であり、浮腫が残る場合などに、圧迫療法が用いられている。

また局所性リンパ浮腫は、圧迫療法や徒手的リンパドレナージを中心とする複合的理学療法(スキンケア、圧迫下での運動療法などが含まれる)が用いられている1)。

今回の女性患者は、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧の薬剤治療を始めた頃と同時期より、下肢に浮腫が表れはじめた。顔面や腹部など、全身に浮腫がみられるが、特に両下肢に強い浮腫が出ている。

今回、指圧療法を行ったことで、浮腫症状の軽減が確認できたため、その症例を報告する。

II.対象及び方法

場所:指圧マッサージ 指愈 −Yubiyu−

期間:2011年7月25日〜2012年6月29日

(1週間〜10日に1回の間隔で定期的に施術)

2012年7月以降は、月1〜2回の間隔(不定期)で施術。

施術対象:81歳 女性

[現病歴]

2005年頃より、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧と診断され、当時より薬物療法を続けている。投薬により各疾患の状態は安定しているが、服用を開始した頃より、徐々に下肢に強い浮腫が出現するようになった。投薬後の浮腫出現について、医師は承知をしているが、これまでに浮腫に対する治療は行っていない。現在は、整形外科通院による週一回程度の運動療法を行っているが、浮腫症状に変化はみられない。

何年も、サンダルと大きいサイズの靴しか履けていないため、下駄箱に長い期間置いてある靴が、また履けるようになりたいとの理由により、当院にて指圧療法を受けることになった。

[既往歴]

- 変形性膝関節症との診断を受けており、歩行痛や動作開始痛がある。

- 心窩部に不快感があり、逆流性食道炎がある。

[使用薬](現在も処方)

- アマリール錠

(スルホニルウレア系経口血糖降下剤)

- アクトス錠

(インスリン抵抗性改善剤)

- ジャヌビア錠

(選択的DPP-4阻害剤, 糖尿病用剤)

- カデュエット配合錠

(持続性Ca拮抗薬, HMG-CoA還元酵素阻害剤)

- ブロプレス錠

(持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤)

- リピトール錠

(HMG-CoA還元酵素阻害剤)

- パリエット錠

(プロトンポンプ阻害剤)

[家族歴]

[自覚所見]

- 下肢がむくむ。

- 膝の痛み(変形性膝関節による歩行痛や動作開始痛がある)。

- 心窩部に不快感あり(逆流性食道炎がある)。

- 腹部膨満感がある。

[診察所見]

- 下肢(特に下腿)に強い浮腫がみられる。また顔面や腹部などにも軽度の浮腫がみられる。

- 下腿皮膚に硬さを強く感じる。

- 圧痕性テスト(下腿)(+)。

- 下肢押圧時につねられたような、また皮膚をひっぱられるような痛み(チクチク)が出る。

- 大腿骨内側顆付近に大腿骨外旋時に膝の痛みが出る。

(変形性膝関節による膝の痛み(左 < 右))

- 両鼡径部に硬さがみられる。

[その他]

- 食習慣(自炊はあまりせず、購入や外食が多い)。

- 日常的にあまり歩かずに椅子に座っていることが多い。

[治療方法]

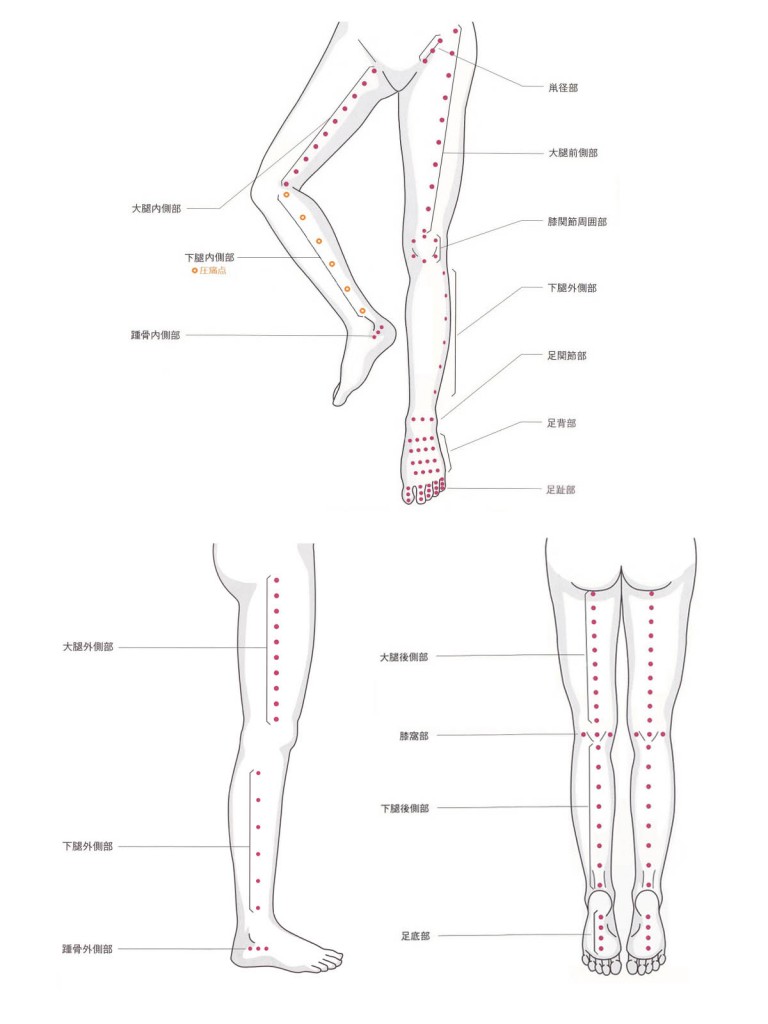

横臥位および仰臥位における浪越式基本指圧点2)(伏臥位での施術は息苦しくなるため行わなかった)。全身の指圧操作を60分。そのうち下肢への指圧操作を約30分程度行う。

下肢の施術は、押圧操作時に痛みを感じる部位を重点的に、母指圧、対立圧、掌圧を用いて、患者の反応を見ながら、やや軽めの圧によるゆったりとしたリズム(持続圧を含む)にて施術を行った。

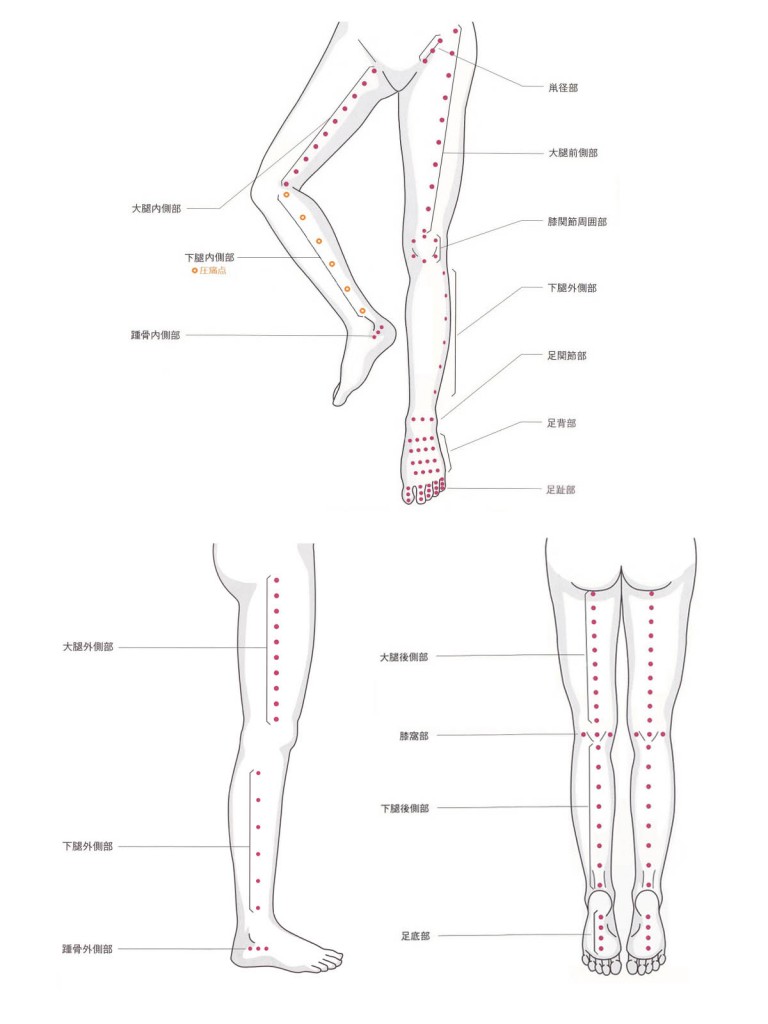

特に鼡径部、大腿内側部、膝関節周囲部、膝窩部、下腿外側部、下腿後側部、下腿内側部 ※、足関節部、足背部、足趾部の押圧操作時に痛みを感じた。

※ 下腿内側部は浪越式指圧の基本圧点ではないが、圧痛が認められたこと、ならびに後脛骨動静脈などの走行を考慮し治療点として加えた。

図1.下肢の基本圧点分布図

(但し下腿内側部は、◎圧痛点 として記載)

III.結果

[治療経過]

■第1回目(2011年7月25日)

■第2回目(2011年8月3日)

第1回、第2回の施術は、患者の希望により、下肢のみを30分間施術。

- 自覚症状の変化:効果はほとんどみられず。

- 他覚症状の変化:下腿の浮腫及び皮膚の硬さの変化はほとんどみられず。

■第3回目(2011年8月12日)【図2】

今回より全身指圧の有効性を説明の上、全身60分の浪越式基本指圧に切り替える。

- 自覚症状の変化:効果はほとんどみられず。

- 他覚症状の変化:下腿の浮腫及び皮膚の硬さの変化はほとんどみられず。

(第10回頃まで、施術後の変化はあまりみられず)

図2.2011年8月12日(第3回施術後)/(全身指圧に切り替え1回目)

下腿、足関節、足背、足趾部全体に浮腫、足趾部にしわがみられる。

■第11回目(2011年10月26日)

- 自覚症状の変化:効果はほとんどみられず。

- 他覚症状の変化:これまでより、足関節にわずかながら浮腫及び皮膚の硬さの改善がみられた。

■第16回目(2011年12月12日)【図3】

- 自覚症状の変化:これまでに比べ浮腫の改善がはっきりみられるようになった。

- 他覚症状の変化:足関節、足背、足趾部に浮腫の改善(特に右に)がみられる。皮膚表面にすべすべとした感じがある。

(その後の施術も同様の状況を繰り返すものの、軽減後の浮腫への戻りが早い)

図3.2011年12月12日(第16回施術後) 右足関節、足背部、足趾部に

浮腫の軽減がみられ、皮膚表面にすべすべとした感じが出てきた。

■第25回目(2012年2月24日)

- 自覚症状の変化:夕方になると強く浮腫が出ることがある。以前に比べて施術時の痛み(チクチクした痛み)が軽減されてきている。

- 他覚症状の変化:これまでと同様に施術前と施術後に浮腫の改善がはっきりみられる。

(日によって浮腫症状が以前のように強くみられることがあり、安定しないとのこと)

■第34回目(2012年5月14日)

- 自覚症状の変化:これまで以上に足がすっきりしている。施術時の痛み(チクチクした痛み)がかなり軽減された。浮腫軽減後から、再出現するまでの時間も以前に比べ長くなっている。

- 他覚症状の変化:浮腫の改善及び、下腿皮膚の硬さが軽減された。下肢のみでなく、顔面、腹部の浮腫も改善されてきた。

■第38回目(2012年6月29日)【図4】

- 自覚症状の変化:施術後の浮腫の改善が著しくみられるようになった。しばらく履くことができなかった靴が履けるようになった。

- 他覚症状の変化:今までよりあきらかに、浮腫の症状が軽減されている。皮膚の硬さが改善され、柔らかくなっている。膝の痛み(大腿骨内側顆付近)も軽減されている。

(今回にて継続的な施術(約1週間〜10日に1回の施術)は終了)

図4.2012年6月29日(第38回施術後) 左右の下腿、足関節、足背、足趾部ともに

浮腫の軽減がみられ、足趾部のしわも改善。見た目の浮腫が気にならなくなった。

□第45回目(2012年10月17日)【図5〜7】

2012 年7 月以降は、不定期(月1〜 2 回の施術)間隔にて来院。前回施術時(第44 回目(2012 年9 月21 日))より約1ヶ月後に来院された際、最近の中では浮腫が強く出てしまった。

足関節、足背、足趾に浮腫がみられ、足趾部のしわも強く出ている。圧痕性テスト(+)(写真参照)。皮膚の状態は柔らかく、水っぽい(来院当初の硬さとは異なる)。

一度の指圧施術にて、施術前、施術後の違いがあきらかにみられた(浮腫変化の評価に用いる下肢周囲径の計測は行っていない)。

図5.施術前:下腿、足関節、足背、足趾部に浮腫が強くみられる。

図6.施術前:下腿外足部 圧痕性テスト(+)

図7.施術後:下腿、足関節、足背、足趾部ともに浮腫の改善がみられた。

IV.考察

浮腫に対する指圧施術により、浮腫が軽減され、また施術時の痛みも軽減することを確認できた。また、浮腫の軽減によって、しばらくの間履いていなかった靴が履けるようになり、見た目を気にせずに歩くことができるようになった。

本症例における浮腫の原因の一つとして、浮腫発生時期と同時期より、糖尿病、高脂血症、高血圧の治療で継続的に処方されている薬剤そのものによる浮腫が考えられる3)。服用している糖尿病、高脂血症、高血圧の治療薬には、副作用の一つとして浮腫症状が挙げられている4)5)。

また、変形性膝関節症に伴う歩行痛や動作開始痛により、日常的に十分な歩行ができずに下腿の筋力が低下し、血液を心臓に送り返している筋ポンプ機能の低下によって、静脈、リンパ還流障害の一つである廃用性浮腫が生じたことも推察される。あわせて食習慣における食塩の摂取過多により、浮腫を悪化させていることも考えられる。そのため、今回のケースは一つの原因ではなく、複数の原因が重複することによって症状の発現がみられた症例であると推測する。

現在、超高齢化社会の日本においては、特に高齢者の糖尿病、高脂血症、高血圧患者は増加傾向6)7)を示しており、今回のような様々な原因が複合して生じる浮腫形成が行われる可能性は十分に考えられ、それに伴い患者のQOLが低下することは予測可能である。

本症例では、初診および2回目の治療は、下肢への局所施術で対応したが、原因が多岐にわたることが考えられるため、全身調整を行うことが効果的であるとの判断から、浪越式指圧療法を基本とした全身指圧に切り替えた。これは末梢循環が局所の柔軟性だけではなく、自律神経系の調整を受けていることを反映させたためである。

今回、経過を追う中で15回目の施術までは顕著な効果が確認できなかった。これは下腿の皮膚に強い硬さがみられたことから推測すると、浮腫症状が長期間続いたことにより、皮膚での物質代謝が滞り、組織の線維化によって硬化が生じていたためであると 考えられる。

16回目以降の施術により、自覚的にも他覚的にも症状が改善されてきたことは、硬化した皮膚の柔軟性が向上し、それに伴って末梢循環が改善されたことがその一因になると考えられる。

しかし、浮腫軽減が表れはじめた後にも、浮腫の戻りが早い期間が続いたこと、また日によって浮腫症状が強くみられるなど不安定な期間が続いたことは、薬物療法の継続的な処方により浮腫の出現が続いていること、あるいは指圧による直後効果が長期間続かないことを示していると考えることができる。

その点を考えると、継続した指圧療法を受ける意味が少ないと思われるかもしれないが、34回目以降、回を重ねるごとにさらに浮腫が軽減していることや、軽減後に浮腫が再出現するまでにかかった時間が徐々に長くなっていったこと、そして第45回目の来院時に出現した強い浮腫が一回の施術で軽減した点などを考えると、継続した指圧施術が十分に継続効果を期待できる治療法であることを示唆している。

本症例で浮腫が改善したこと、ならびに膝の痛みが軽減したことは確認できたが、その作用機序は不明な点も多い。しかしながら、蒲原ら8)が、指圧刺激が交感神経活動抑制に作用し筋血液量増大が起こったことならびに浅井ら9)、菅田ら10)、衛藤ら11)が指圧刺激によって筋の柔軟性が向上したことなどを報告していることから、自律神経系の調整作用による血流改善や筋の柔軟性向上などにより末梢循環が改善されたことで浮腫が軽減したことが考えられる。

そのため、指圧刺激を全身に加える指圧療法において、本症例のような複数の原因が重複して生じた浮腫に対してもその効果が発揮されていることが考えられ、患者のQOLに対しても貢献できる可能性があると考えられる。さらに、糖尿病、高脂血症、高血圧などの薬物療法における副作用軽減の観点から、これらの疾患の治療に指圧療法が貢献できる可能性も示している。

V.結論

指圧療法によって浮腫症状の軽減に効果を上げる事が確認できた。また浮腫症状の軽減後も継続的な指圧療法が症状の予防に有効である可能性があることが確認できた。

VI.参考文献

1) 小川佳宏:むくみで困ったときに読む本p.34-36, 84-88 保険同人社,東京,2010

2) 石塚 寛:指圧療法学 -改定第1版- p.160, 162,164,172-173,178,182,国際医学出版,東京,2010

3) 日本臨床検査医学会:臨床検査のガイドライン(JSLM2012) ,p.85(図2浮腫の確定診断の進め方),東京,2012

4) 医薬制度研究会:大改訂 医者からもらった薬がわかる本 第28版, p.670, 828, 993, 1000,東京,2012

5) 小林輝明 監修:くすり事典2013年版 成美堂出版,p.420, 504, 957, 989,東京,2012

6) 厚生労働統計協会:厚生の指標 増刊 国民衛生の動向(2012/2013 vol.59 NO.9),p.84-87,東京,2012

7) 厚生労働統計協会:平成23年度 厚生統計要覧, p.142,143,東京,2012

8) 蒲原秀明 他:末梢循環に及ぼす指圧刺激の効果,東洋療法学会協会学会誌,(24),p.51-56 ,2000

9) 浅井宗一 他:指圧刺激による筋の柔軟性に対する効果,東洋療法学会協会学会誌,(25)p.125-129 ,2001

10) 菅田直紀 他:指圧刺激による筋の柔軟性に対する効果(第2報),東洋療法学会協会学会誌,(26), p.35-39 ,2002

11) 衛藤友親 他:指圧刺激による筋の柔軟性に対する効果(第3報),東洋療法学会協会学会誌,(27), p.97-100 ,2003

【要旨】

糖尿病、高脂血症、高血圧症に合併した浮腫に対する指圧の効果

満留 伸行

近年、特に高齢者の糖尿病、高脂血症、高血圧患者は増加傾向を示している。本症例(81歳、女性)では、2005年頃より、糖尿病、高脂血症、高血圧と診断され、当時より薬物療法を続けている。投薬にて各疾患の状態は安定しているが、服用を開始した頃より、徐々に下肢に強い浮腫が出現するようになった。2011年7月以降から、浮腫症状の軽減を目的に、継続的に指圧療法を行ったところ、症状の軽減が認められた。継続的な指圧療法が、浮腫症状の軽減および予防に貢献できる可能性が確認できたので、その症例を報告する。

キーワード:浮腫、糖尿病、高脂血症、高血圧、薬物療法、指圧